Кринолин, пиджак и гигиена: российская мода середины XIX века

Юбки с кринолином и расширяющиеся книзу рукава женских платьев середины XIX века могли превратить почти любую даму в "воздушного мотылька", в то время как носить такое платье ей приходилось, как обычно, с жертвами моде. Духи в то время впервые разделили на мужские и женские.

Белла Адцеева, РИА Новости.

Мода середины XIX столетия не отличалась постоянством: фасон женского платья заметно менялся каждое десятилетие, а мужчины переодевались в костюм, все больше напоминавший современный. Именно в это время появились пиджаки и длинные прямые брюки, Тогда же из Франции в Россию пришли духи, лосьоны, порошки – и культ чистоты.

Кринолин, тюрбан и женщины-мотыльки

Женская мода в России XIX века менялась достаточно быстро, откликаясь на новшества европейских нарядов. Если в первые десятилетия было модным платье, подчеркивающее очертания фигуры при движении, то в середине столетия чрезвычайно популярными стали модели с пышными юбками и кринолином. Самая распространенная модель платья в 1850-е годы – узкий маленький верх в сочетании с необыкновенно широкой юбкой. Две части платья обычно были разделены баской, а достаточно узкие в плечах рукава становились шире к локтю, открывая кружево, оборки или второй рукав.

Несмотря на ширину и объем юбки, платья с кринолином были достаточно легкими – в отличие от пышных нарядов прежних времен. В таких платьях можно было свободно перемещаться и танцевать на балах. И все-таки подобный наряд обязывал к определенным правилам поведения. При ходьбе женщины держали руки на юбке, чтобы она не колебалась, а садясь, опускали обруч спереди, тем самым приподнимая его сзади. Для удобства женской половины общества второй половины XIX века почти в каждом доме тогда были низкие пуфики, которые дама, присаживаясь, целиком накрывала платьем.

Но, к неудобству их обладательниц и всех окружающих, кринолины неумолимо росли вширь. Если в 50-е годы дамам удавалось с легкостью справляться с объемными нарядами, то в следующее десятилетие юбки достигли таких размеров, что в них было трудно пройти по лестнице или расположиться в ложе театра. Чтобы сделать платья хоть немного удобнее, поменяли конструкцию обруча: он стал овальной формы, а не круглой. Юбка нового фасона располагалась будто под углом к телу, а кринолин немного передвинулся назад, не уменьшаясь в объеме. В 1870-х годах каркасная основа платья снова изменилась, и распространение получили узкие в боках юбки с турнюром. Вместо баски теперь пришивалась верхняя юбка, которая была задрапирована на боках. Верхнюю юбку украшали вышивкой, бантами, кружевом.

Одним из ключевых элементов женского наряда были рукава, мода на которые менялась иногда вне зависимости от самого платья. Рукав "жиго" (в переводе с французского – "бараний окорок") был модным в 1830-х годах. Он обычно был длинным, прозрачным и кружевным. Под верхним рукавом часто скрывался еще и нижний. Жиго был плотно собран у плеча и обхватывал запястье. Сверху над рукавом пришивались кружевные эпольеры. Жиго подчеркивал хрупкость шеи и плеч, и вкупе с затянутой поясом узкой талией фигура женщины в таком платье напоминала силуэт воздушного мотылька или плывущего облака, как часто называли женщин той эпохи современники. Верх платья по-прежнему открывал руки, плечи, грудь и спину.

Большое внимание женщины уделяли и аксессуарам.

По-прежнему чрезвычайной популярностью пользовались шали, кроме того, неотъемлемой частью образа в то время были разнообразные шляпы. Дома обычно носили чепчики или кисеи, а на улицу надевали украшенные лентами чепцы.

Женщины, как и мужчины, обратили внимание на военную форму, позаимствовав у военных фуражки с козырьками и киверы. Для особо торжественных случаев – балов – многие дамы выбирали тюрбаны, на которых закрепляли бусы и перья.

В 1830-е годы идеалом женской красоты считалось лицо, обрамленное локонами. Локоны могли быть спиралеобразными, трубчатыми, ленточными. Женщины активно использовали шиньоны, накладные косы и пучки волос, перегружали прическу бантами и лентами, из-за чего волосы были приподняты, оставляя затылок открытым. Однако в середине века такую прическу сменили "английские локоны". Волосы, уложенные в таком стиле, были не приподняты, а, напротив, ниспадали на плечи. Прическу украшали не только декоративными лентами, но и живыми цветами. Часто девушки красили волосы в модный тогда каштановый цвет. А вот в макияже большинство женщин середины XIX века предпочитали естественность, лишь подчеркивая или оттеняя черты лица. Самой дорогой и престижной считалась косметика из Франции, то же касалось и парфюмерии. Примерно в это время духи впервые стали делить на мужские и женские. Кроме того, с появлением западных лосьонов и порошков в среду российских дворян пришел культ чистоты.

Армейская мода и современные "потомки" фрака

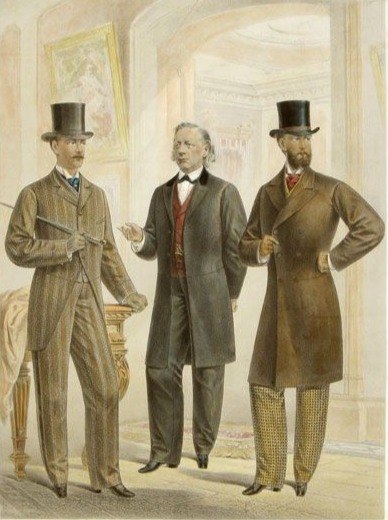

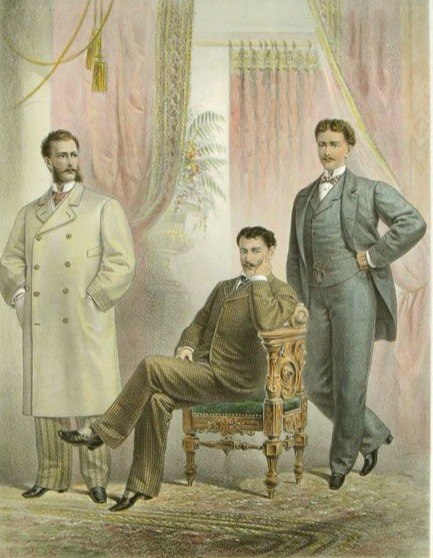

Главным предметом в мужском гардеробе по-прежнему был фрак – к середине века он стал универсальной одеждой, которую можно было носить и на улице, и на различных приемах. Как и в начале века, предпочтение отдавалось однотонному и преимущественно темному. Из-за дороговизны фрака для торжественных мероприятий многие брали его напрокат. С фраком обычно надевали жилет, самые популярные модели которого шили из ткани в полоску или крапинку. К костюму мужчины подбирали панталоны в обтяжку, доходившие лишь до колен. Для пешей прогулки или езды верхом панталоны надевали с высокими сапогами, для бала был предусмотрен более нарядный вариант – панталоны, чулки и туфли. Завершением наряда служили цилиндр, трость и шейный платок – белый либо пестрый, повязанный замысловатым узлом. Ближе к середине века этот аксессуар заменил черный галстук, который непременно дополняла бриллиантовая булавка.

В начале 1830-х годов в мужской моде произошло важное изменение – на смену коротким и узким панталонам пришли широкие и длинные брюки, напоминающие сегодняшние. Такую одежду надевали на выход и для прогулок по улицам; на балах же по-прежнему чаще встречалась короткая модель. Длинные брюки носили поверх обуви, что послужило причиной появления еще одной новинки – коротких сапог и полусапожек. Популярные в то время башмаки также стали отдаленно напоминать современные ботинки.

Одним из "потомков" фрака стал сюртук, по крою во многом похожий на своего предшественника. Главным отличием сюртука от фрака стало большее количество пуговиц и отсутствие выреза на передней части. Сюртук, как правило, шился двубортным, с отложным воротником. В качестве украшений на него нашивали кисти и петли. Самой распространенной тканью для сюртука стало сукно. Чаще такую одежду носили в качестве верхней, однако в сюртуке можно было находиться и в помещении. В отличие от фрака, сюртук носили представители разных сословий.

Важнейший предмет сегодняшнего гардероба, появившийся благодаря фраку – это пиджак, который начал свою историю тогда же, в середине XIX века. Пиджак был непохожим на остальную мужскую одежду того времени – главным образом из-за отсутствия длинных фалд сзади. Поначалу пиджак считался домашней одеждой, но довольно быстро его стали надевать и на выход: на прогулку или прием.

По-прежнему в обиходе оставался шлафрок (халат), который шили из бархата или шелка и утепляли ватой или мехом. Самой яркой деталью шлафрока были обшлага – они обычно были выполнены из ткани другого цвета.

В холодное время года поверх костюма мужчины надевали утепленный сюртук или шинель, вошедшую в обиход при Павле I. Наибольшей популярностью шинель пользовалась среди чиновников, но и не только, а иногда ее носили даже женщины. Распространенной верхней одеждой был длинный черный суконный плащ без рукавов, так называемый велингтон. Не выходили из моды и шубы, которые продолжали носить почти все.

Из головных уборов популярностью пользовались треуголки, однако вскоре их стали вытеснять фуражки, которые носили не только военные, но и студенты, гимназисты и служащие гражданских ведомств. В моде также был боливар – мужская шляпа с широкими полями. Однако главным головным убором на протяжении всего века оставался цилиндр, в разное время менявший свои размеры и форму.

РИА Новости https://ria.ru/Tsarist_Russia/20130531/940597379.html